台北當代藝術館 官方網站 Museum of Contemporary Art, Taipei

Wednesday 星期三

10AM - 6PM

Wednesday 星期三

10AM - 6PM

EXHIBITIONS & EVENTS 展覽活動

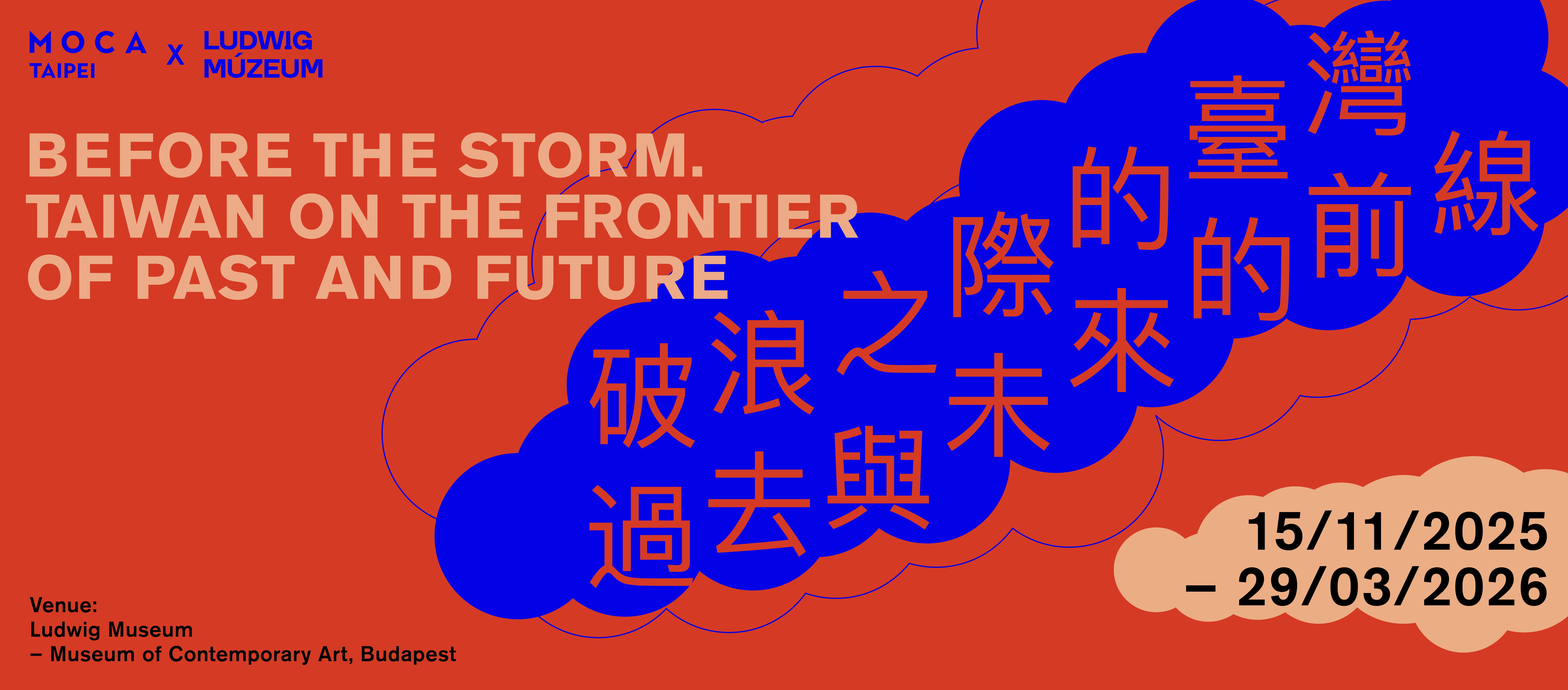

2025 / 11 / 15 Sat.

2026 / 03 / 29 Sun.

10:00 - 20:00

展覽地點

路德維希當代藝術館

布達佩斯藝術宮

策展人

克里斯蒂娜・思綺普彩

胡永芬

助理策展人

瑪特・佐索菲亞

參展藝術家

尤瑪・達陸

王虹凱

李明維

李亦凡

你哥影視社(蘇育賢、廖修慧、田倧源)

袁廣鳴

許家維

陳敬元

陳俊宇

黃子明

陽春麵研究舍(陳姿尹、莊向峰)

張恩滿

張徐展

張立人

張致中

楊茂林

劉玗

鄭先喻

羅懿君

蘇育賢

主辦單位

路德維希當代藝術館

共同主辦

臺北市政府文化局

台北市文化基金會

台北當代藝術館

補助單位

中華民國文化部

贊助單位

台灣電力公司

路易莎咖啡

茶米中醫診所

財團法人天美藝術基金會

恆聚資本股份有限公司

二一酒窖有限公司

欣翰資本股份有限公司

張博淇

HUB AV Solutions

年度贊助單位

THERMOS膳魔師

當代藝術基金會

財團法人紀慧能藝術文化基金會

老爺會館

媒體協力

藝術家雜誌社

典藏.今藝術&投資

Index

Port.hu

We Love Budapest

特別感謝

台東美術館

耿畫廊

法國 Le Palais Poitier

開創

路德維希當代藝術館指導單位

匈牙利文化與創新部

本次在路德維希當代藝術館的展覽,呈現臺灣當代藝術的發展概覽,也間接映照出臺灣在過去、當下與未來的經驗與困境。

本展精選二十組備受國際矚目的臺灣藝術家,其創作聚焦於多項關鍵議題,從原住民文化傳承、殖民歷史遺緒、十九至二十世紀之交的歷史創傷與動盪,一直到當代臺灣身份與價值的演變,以及在科技驅動下的當下與未來經濟、社會結構。作品形式極為多元,橫跨運用創新科技打造的裝置、互動式作品、錄像與動畫,也涵蓋傳統技藝、檔案文件、繪畫與雕塑。

我們或可將臺灣比喻為一艘航行於汪洋大海中的現代船艦——擁有最先進的技術裝備,卻不時遭遇原始自然力量與風暴的襲擊,不斷被推向危險水域,考驗其韌性。對歐洲觀眾而言,臺灣或許看似距離遙遠;然而在這個高度連結的世界,這些風暴所激起的波濤──無論是貿易衝突、資源爭奪,抑或意識形態與軍事緊張局勢──終將拍打到我們的岸邊。面對如此動盪不安的情勢,如何保存文化與自然價值、持續對歷史進行批判思辨,並建構一個具韌性、民主、多元且以團結為基礎的社會,已成為臺灣與歐洲所共同關切的核心理念。

本展由五個彼此交織的主題構成,分別為:「美麗的島嶼」——聚焦原住民族的文化遺產、自然環境與傳統實踐;「平行故事」——探討殖民歷史及其遺留的印記;「動盪的歷史與創傷」——回望十九至二十世紀的劇烈變動;「新臺灣認同」——呈現現代民主形成與當代表述;以及「今日與未來的臺灣」——關注現代化進程、經濟發展與新興科技。這些主題相互呼應,引導觀眾從歷史的脈絡走入當下,在多層次的文化與時間縱深中,勾勒出一系列對未來的想像與提問。

MORE

LESS

1966年生,藝術史學者與策展人。自1994年起任職於布達佩斯路德維希當代藝術館(Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art),參與該館的創建與發展,對機構架構與展覽計畫的建立貢獻深遠,現任副館長(2016年至今)。

2003至2005年間負責統籌新館籌建計畫;2010年出版館藏圖錄,系統整理並回顧路德維希當代藝術館的創館歷程與前二十年的發展。1995至2017年間擔任《Balkon當代藝術雜誌》主編,自2008年起任教於帕茲馬尼·彼得天主教大學。2012年榮獲國家級 Lajos Németh 獎,肯定其在藝術推廣與策展領域的專業成就。

作為路德維希當代藝術館的重要策展人,思綺普彩策劃眾多具代表性的館藏展與特展,並將館藏作品推向國際展出。

1963年生,畢業於國立臺北藝術大學。現為獨立策展人、臺灣藝術文化政策與藝術環境評論人、樺霖文化藝術基金會董事。曾任國家文化藝術基金會董事、公共電視基金會監察人、中華電視公司常務監察人,以及台北當代藝術館諮詢委員。

尤瑪.達陸出生於臺灣中部的「llyung Penux」地區,為臺灣原住民藝術界中具有重要地位的文化守護者。長期致力於研究、分析與重製泰雅族的傳統織布服飾,並持續展開多樣化的實驗與創作。透過對泰雅文化的學習經驗,將民族哲學轉化為藝術創作的形式與內涵,同時嘗試將各種現代材料應用於民族藝術之中,是一位肩負民族文化使命的創作者。

跨領域藝術家王虹凱現居臺北,奧地利維也納藝術學院藝術實踐博士。其調研取向涵蓋展覽製作、策展、表演、寫作、出版及教育工作,關注聆聽的倫理與政治美學,與知識和記憶的缺失政治之間的聯繫。

創作實踐橫跨多元領域,作品足跡遍及國際,不僅於博物館、藝術節與學術機構展出,也經常於藝術家自主空間、公共場域、非正式教育計畫與出版品中呈現。近期個人創作計劃於索菲亞王后國家藝術中心博物館、Theater Commons Tokyo、Kunsthall Trondheim、盧森堡當代藝術中心等地展出。聯展曾於諾丁漢當代美術館、Para Site、可倫坡當代藝術節、科索沃 Autostrada 雙年展、紐約雕塑藝術中心、第14屆德國文件展、紐約現代美術館等地發表,並為第54屆威尼斯雙年展臺灣館代表藝術家之一。

曾客座教學於巴黎瑟吉國立高等藝術學院、紐約巴德米爾頓艾弗里藝術研究所、國立臺北藝術大學。

藝術家李明維生於臺灣,目前旅居臺北、紐約和巴黎。美國加州藝術學院學士、耶魯大學藝術碩士。他的參與式藝術裝置與行為展演作品,邀請陌生人在開放式場景的日常互動下,探索信任、親密關係和自我意識,並且隨著展覽期程出現不同的變化,帶給每一位觀眾獨一無二的藝術體驗。他的作品曾於世界各地重要美術館展出,如:東京森美術館、臺北市立美術館、巴黎龐畢度中心、紐約大都會美術館、倫敦泰特現代美術館、柏林葛羅皮亞斯博物館,以及雪梨新南威爾斯美術館等。

1989年生於臺北,國立臺北藝術大學新媒體藝術碩士,現於荷蘭皇家視覺藝術學院駐村。他曾榮獲第八屆洪建全基金會「銅鐘藝術賞」(2024)、第20屆台新藝術獎視覺藝術獎(2022)、高雄獎首獎(2020)等等。曾在日本、歐洲多處擔任駐村藝術家,並在臺灣、法國、西班牙、比利時等地展覽,其作品由國內外機構所典藏。李亦凡藉由雕塑、繪畫、影像投影以及科技遊戲引擎等方式創作,利用獨白方式探討人性以及科技之間的關係,亦經常藉作品表現創作過程中故事、生活與媒材互相交織的維度。

你哥影視社是由蘇育賢、田倧源、廖修慧組成的笨蛋電影製作團隊,2017年起活動於臺南。成員皆來自不同領域背景:當代藝術、建築、藝術史研究。

他們深信不成熟的製作,是自身電影的特殊性所在,尤其關注影像生產過程中的田野調查、具創造性的工作坊、意外事件的穿插、機動性地現場編輯敘事結構。透過「電影製作」作為方法,對現實的重新演繹,賦予其美學的意義,並成為思考的媒介。

1965年生於臺北,1989年畢業於國立藝術學院(現國立臺北藝術大學)美術系。1993年獲得德國DAAD交換獎學金,次年於德國法蘭克福新媒體研究中心(Institute for New Media)進行媒體藝術研究。1997年取得德國卡斯魯爾造形藝術學院(Staatliche Hochschule für Gestaltung, Karlsruhe)媒體藝術學系碩士學位。

自1987年以來,袁廣鳴對錄像藝術創作的積極投入,使他成為臺灣新媒體藝術的先驅之一。他的創作涵蓋多種媒材,包括:單頻道錄像及錄像裝置、互動裝置、動力與光裝置,以及數位平面影像等。他不斷透過作品形式,探討並發掘影像及媒體藝術的可能性。作品廣泛展出於國際重要藝術機構與展覽,並曾代表臺灣參加第50屆(2003)及第60屆(2024)威尼斯雙年展臺灣館。

畢業於法國國立當代藝術工作室。作為藝術家、導演和策展人,其作品融合當代藝術和電影語彙,發掘圖像創作過程背後的複雜生產機制。在藝術實踐的方式上,特別著力於影像創作背後的行動性,並透過建立鏡頭以外的事件,連結正規歷史描述所未及的人、物質與地方的關係。

他曾舉辦的個展包括「矽晶小夜曲」(2024,臺北尊彩藝術中心)、「黑與白─馬來貘」(2018,紐約ISCP)、「MAM放映009:許家維」(2018,東京森美術館)、「回莫村」(2016,臺北鳳甲美術館)並獲第15屆台新藝術獎-年度⼤獎、以及「Position#2」(2015,恩荷芬凡阿比美術館)等。2024年,許家維獲第十屆Eye藝術與電影獎年度大獎。

他的作品也持續於各大展覽中展出,包括日本森美術館「Machine Love」(2025)、德國漢堡美術館「Untranquil Now」(2024)、泰國清萊雙年展(2023)、日本愛知三年展(2022)、澳洲亞太三年展(2021)、新加坡雙年展(2019)、荷蘭國家電影資料館「A Tale of Hidden Histories」(2019)及各大雙年展等。他身兼策展人角色所策劃的展覽包括「來自山與海的異人-亞洲藝術雙年展」(2019)等。

Graduated from Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains in France, Hsu Chia-Wei is an artist, filmmaker, and curator, who merges the languages of film and contemporary art, and explores the hidden dynamics behind image production. Through his artistic practice, Hsu weaves connections between humans, materials, and places that have been overlooked or omitted in conventional historical narratives.

1984年生於臺南,現居臺北。畢業於國立臺北藝術大學美術創作碩士班,作品以繪畫為主要創作媒材,延伸至裝置與動畫等形式。其創作關注個體記憶與集體經驗的交疊,結合歷史片段與社會現象,構築出充滿寓言性與敘事張力的畫面。曾於巴黎、臺北、波哥大等地舉辦個展,並受邀參與台北雙年展、亞太三年展、曼徹斯特亞洲三年展等國際展覽。作品被法國FRAC當代藝術基金會、比利時Comma Foundation、國立臺灣美術館等機構典藏。近年持續拓展創作語彙,探索圖像、敘事與觀看之間的政治性與感知邊界。

1989年生於臺灣高雄,現工作與生活於臺中。陳俊宇的創作中,依循著微小現世的觀察,對應著一個誇大的(不可能的)實現的方法。腳踏實地誠實的面對解決問題,並非是作者創作意圖,而是詼諧地思考無關的節點間,那些漏出的道德、倫理與癱瘓需重整的社會想像。

任職媒體從事攝影工作40年,曾任國內主要媒體攝影記者、圖片編輯、攝影中心主任,大學兼任講師,應邀擔任中國國際新聞攝影獎(華賽)、國家地理雜誌國際攝影大賽等國內外比賽評審委員。

歷經臺灣解嚴前後許多重大事件與國際議題採訪拍攝,關注社會基層議題,長期記錄臺灣戰爭世代當事人(包括前台籍慰安婦、韓戰戰俘等)、臺灣原住民、外籍移工等。作品曾應邀參與韓國大邱、釜山國際攝影節及臺灣重要美術館展出。

陽春麵研究舍為陳姿尹與莊向峰於2019年創立。兩人分別來自新媒體藝術與電腦科學背景,共同關注科技與人類的互動關係對生活型態產生的轉變及影響。試圖透過跨域思辨創作出像陽春麵一樣,用簡單的材料創造出美妙味道的作品。

曾獲林茲電子藝術獎榮譽獎、臺北美術獎優選,作品曾展出於林茲電子藝術節、西班牙LEV Festival、忠泰美術館、國立臺灣美術館、臺灣當代文化實驗場、台北當代藝術館、大未來林舍畫廊等。

張恩滿在影像、雕塑和計畫性創作之間工作。她長期關注臺灣原住民族如何在不可逆的現代化進程中,協調和處理其自身於文化、社會及基本生存之間的狀態。以此基礎去挖掘缺失的歷史,以及外推廓繪世界的樣貌,寄望發掘藝術可以去轉化的力量。她曾在臺北(2012)、溫哥華(2016)、洛杉磯(2017)舉辦個展,並在大型項目展出,如:台北雙年展(2014)、臺灣雙年展(2018)、伊斯坦堡雙年展(2019)、龐畢度中心「COSMOPOLIS #2」(2019)、新加坡雙年展(2019)、加德滿都三年展(2022)、第十五屆文件展(2022)。

1988年生,畢業於臺北藝術大學新媒體藝術研究所。以動畫與錄像裝置作為藝術創作的實踐,並長期探索動畫作為擴展觀影經驗的各種可能,擅長揉合擴延電影、實驗動畫、裝置、大型多頻道投影、雕塑物件創作,作品常見奇異、怪誕的影像擴展,擅以結合各式隨手的當代生活經驗,圍繞於「個人之於社會經驗的謬察、童年記憶與糊紙技藝文化流動中的狀態思考」;假以一種荒謬、怪誕的影像包覆,討論關於存在的腐朽,以及那從未結束的狂歡與寂寞。

張立人1983年生於臺灣臺中,現居住、工作和創作於臺南。畢業於國立臺南藝術大學造形研究所,創作多以錄像裝置、觀念計劃和動畫為主,擅長用敘事的手法建構出介於想像與現實之間的虛擬世界。

張立人於2010年入圍第八屆臺新藝術獎、2009年獲臺北美術獎首獎、2009年獲高雄獎首獎。

近期重要展出包括:臺灣國立臺北教育大學北師美術館個展「戰鬥之城.終」(2024)、臺灣臺北空總臺灣當代文化實驗場「未來媒體藝術節」(2021)、韓國第13屆光州雙年展、臺灣 C-LAB 主題館「雙迴聲」(2021)、臺灣臺北空總臺灣當代文化實驗場「城市震盪」(2019)、臺灣台北當代藝術館「少年當代—未終結的過去進行式」(2019)、臺灣臺中國立臺灣美術館「野根莖─2018臺灣美術雙年展」(2018)、日本東京Tokyo Wonder Site「AAA亞細亞安那其連線」(2014)、中國香港 am space「復辟vs挪用經典-VT Artsalon & am space臺港交流展」(2014)、「分裂-台灣2.0」(2013、2014)等。

張致中是一位視覺藝術家與文化研究者,現居於荷蘭格羅寧與臺灣高雄。他以水作為滲透內在精神與外在物質的媒介,體現亞熱帶季風氣候下,母國臺灣的過渡、流動、反主體的不安定狀態。其作品以敏銳的工藝手法嵌合多元形式與媒材,關注船舶、島嶼與海港等快速變遷環境,從中探索人、文明與自然間拉鋸的普世經驗及灰色地帶。

作品曾獲得「高雄獎」首獎、入選「桃源國際藝術獎」、「臺北美術獎」與「台新藝術獎」季提名,並展映發表於國內外美術館、博物館、藝廊、雙年展、藝術節與影展等。其重要展歷包括:臺灣「泛南島藝術祭」、印尼「日惹雙年展」、韓國「ARKO Art & Tech Festival」、荷蘭「Jan van Eyck Academie」、義大利威尼斯雙年展韓國館於Ocean Space by TBA21之公眾計劃、以及英國「利物浦雙年展」;並曾參與臺灣、韓國、尼泊爾、挪威、芬蘭、荷蘭等地與跨國之指標性藝術進駐計畫。

楊茂林自1980年代以來,以充滿張力與挑釁性的畫風,批判政治與社會體制,展現鮮明的時代意識,是臺灣當代藝術最具代表性的藝術家之一。隨著時間的推進,他從對社會議題的直接回應,轉向文化認同與個人內在的探索,並融合本土與全球文化元素,形塑出具文化雜交特質的視覺風格。他的創作跨足繪畫、裝置、數位媒體等形式,風格多元卻始終緊扣所處的歷史脈絡與土地經驗,對楊茂林而言,藝術是發言權,也是與世界對話的方式。

生於1985年,創作媒材多以錄像與空間裝置為主,作品中使用大量現地的田調與文獻資料的搜集,促使她重新編排了這些敘事的可能,從空間、歷史、影像、敘事各種零碎的片段,做一相互緊密連結、補敘的整合工程。從人類的視點、空間屬性的變化與物在體系中流動的身分,作為勾勒人類演進的過程,將我們日常熟悉嚴謹的體制、科學方法做一種模糊分界的重組工作。藝術家近期個展包括:「Ladies」,國立臺灣美術館(臺中,2023);「假使敘述是一場洪水」,覓空間(臺北,2020)。近期主要群展包括:惠比壽映像祭 2025,寫真美術館 (東京,2025),「The Brooklyn Rail Industry City」(紐約,2023);「Aqua Paradiso」,ACC(光州,2022);「未至之城─2021亞洲藝術雙年展」,國立臺灣美術館(臺中,2021);「來自山與海的異人─2019亞洲藝術雙年展」,國立臺灣美術館(臺中,2019)。

畢業於國立臺北藝術大學劇場設計與技術學系,並取得荷蘭漢斯大學米納瓦藝術學院法蘭克莫爾學院碩士學位。作為藝術家與軟體開發者,鄭先喻的創作涵蓋電子裝置、軟體及實驗性生物電子裝置,探討人類行為、情感、軟體與機械的關聯。他以幽默方式賦予作品生命跡象與存在意義,寓意自身經驗與環境觀察。他曾獲選為 2011 荷蘭 Young Talent,並榮獲 2013 台北數位藝術首獎、2017 高雄新媒體藝術獎、2019 銅鐘藝術獎及第19屆台新藝術獎視覺藝術獎。作品曾於臺灣、亞洲及歐洲多場個展與聯展展出,包含廣州三年展、臺灣雙年展及荷蘭、斯洛維尼亞、挪威、義大利、德國與法國等地展覽。

1985年生於臺北,2010年國立臺灣藝術大學美術研究所畢業。作品以自然媒材為創作素材,關注臺灣經濟作物的歷史脈絡,陸續採擷香蕉皮、菸草、甘蔗渣為媒材,創作出不同形式的物件與空間裝置,探討農業與政治之間的關係,同時也思考全球化的世界中,物資與移民流動的情形。

藝術愛好者,曾就讀臺南藝術大學造形藝術研究所,現為你哥影視社成員。創作無特定媒材,不去想自己在幹嘛。

CLOSE

CLOSE

著作權聲明

台北當代藝術館尊重他人著作權,台北當代藝術館服務條款亦明定,網友使用台北當代藝術館服務不得侵害他人之著作權,因此,台北當代藝術館呼籲使用者同樣尊重他人之著作權。如果您認為台北當代藝術館網站中之任何網頁內容或網友使用台北當代藝術館服務已侵害您的著作權,建議您利用本處理辦法提出檢舉,台北當代藝術館客服中心將儘速為您處理:

若台北當代藝術館網站中之任何網頁內容或網友使用台北當代藝術館服務已侵害您的著作權,請您填寫:「 著作權侵權通知書」,且依該通知書所載提供下列資料及聲明,並以傳真的方式通知台北當代藝術館:

1、著作權人之簽名、或著作權人之代理人之簽名、相關權利證明文件及著作權之內容,例如:已發行書籍之封面及相關頁面、發表於網路中之網頁內容列印紙本及其網址。

2、侵害著作權之內容所在的網頁及網址。

3、您的聯絡地址、電話等資料。

4、書面聲明您確信該網頁內容的使用行為是未經過著作權人、其代理人或法律的授權。

5、書面聲明您於通知書所載相關資料均為真實,且您是著作權人或著作權人之代理人而為上開聲明。

若台北當代藝術館網站中之任何網頁內容或網友使用台北當代藝術館服務已侵害您的著作權,請您填寫:「 著作權侵權通知書」,且依該通知書所載提供下列資料及聲明,並以傳真的方式通知台北當代藝術館:

1、著作權人之簽名、或著作權人之代理人之簽名、相關權利證明文件及著作權之內容,例如:已發行書籍之封面及相關頁面、發表於網路中之網頁內容列印紙本及其網址。

2、侵害著作權之內容所在的網頁及網址。

3、您的聯絡地址、電話等資料。

4、書面聲明您確信該網頁內容的使用行為是未經過著作權人、其代理人或法律的授權。

5、書面聲明您於通知書所載相關資料均為真實,且您是著作權人或著作權人之代理人而為上開聲明。

隱私權保護政策

台北當代藝術館非常重視用戶的隱私權,因此制訂了隱私權保護政策。請你細讀以下有關隱私權保護政策的內容。

隱私權保護政策的適用範圍

1、隱私權保護政策內容,包括台北當代藝術館如何處理在用戶使用網站服務時收集到的身份識別資料,也包括台北當代藝術館如何處理在商業伙伴與台北當代藝術館合作時分享的任何身份識別資料。

2、隱私權保護政策不適用於台北當代藝術館以外的公司,也不適用於非台北當代藝術館所僱用或管理的人員。

3、台北當代藝術館在你註冊台北當代藝術館帳號、使用台北當代藝術館的產品或服務、瀏覽台北當代藝術館網頁、參加宣傳活動或贈獎遊戲時,台北當代藝術館會收集你的個人識別資料。台北當代藝術館也可以從商業夥伴處取得個人資料。

4、當你在台北當代藝術館註冊時,我們會問及你的姓名、電子郵件地址、出生日期、性別、職位、行業及個人興趣等資料。你在台北當代藝術館註冊成功,並登入使用我們的服務後,我們就會認識你。

5、台北當代藝術館也自動接收並紀錄你瀏覽器上的伺服器數值,包括互聯網協定位址 (IP Address) 、台北當代藝術館cookie中的資料及你要求取用的網頁紀錄。

6、台北當代藝術館會使用資料作以下用途:改進為你提供的廣告及網頁內容、完成你對某項產品的要求及通知你特別活動或新產品。

7、台北當代藝術館不會向任何人出售或出借你的個人識別資料。

8、在以下的情況下,台北當代藝術館會向政府機關、其他人士或公司提供你的個人識別資料:與其他人士或公司共用資料前取得你的同意。

9、需要與其他人士或公司共用你的資料,才能夠提供你要求的產品或服務。

10、向代表台北當代藝術館提供服務或產品的公司提供資料,以便向你提供產品或服務 (若我們沒有事先通知你,這些公司均無權使用我們提供的個人資料,作提供產品或服務以外的其他用途)。

11、應遵守法令或政府機關的要求。

12、我們發覺你在網站上的行為違反 台北當代藝術館服務條款或產品、服務的特定使用指南。

13、其他依「個人資料保護法」或政府法令應公開之資料。

14、為了保護使用者個人隱私, 我們無法為您查詢其他使用者的帳號資料,請您見諒!若您有相關法律上問題需查閱他人資料時,請務必向警政單位提出告訴,我們將全力配合警政單位調查並提供所有相關資料,以協助調查及破案!

15、 台北當代藝術館會到你的電腦設定並取用台北當代藝術館cookie。

16、台北當代藝術館容許在我們網頁上擺放廣告的廠商到你的電腦設定並取用cookie。其他公司將根據其自訂的隱私權保護政策,而並非本政策使用其cookie。其他廣告商或公司不能提取台北當代藝術館的cookie。

17、當台北當代藝術館進行與其產品及服務有關的工作時,會使用 web beacons 進入我們的網站網絡,提取cookie使用。

18、台北當代藝術館賦予你在任何時候修改個人台北當代藝術館帳號資料及偏好設定的權力,包括接受台北當代藝術館通知你特別活動或新產品的決定權。